La abierta subordinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la estrategia reeleccionista de Donald Trump es una apuesta política sin precedente en la historia mexicana.

Hipócrita sin duda, pero la fórmula del “nacionalismo revolucionario”funcionó bastante bien durante la mayor parte del siglo XX. Ante los peores desplantes imperialistas de las grandes potencias, México construyó una especie de barrera ideológica que le sirvió para promover hacia dentro del país una imagen de ser una nación soberana capaz de rescatar a las víctimas de la guerra civil española y las dictaduras sudamericanas y de apoyo a las grandes causas progresistas de Latinoamérica.

Así ocurrió luego de la humillante firma de los Tratados de Bucareli, con la forzada presencia mexicana en la Segunda Guerra Mundial y buena parte del juego político de la Guerra Fría. Aún durante los 12 años en que el panismo le arrebató la presidencia al PRI, cuando casi toda económica nacional ya estaba claramente orientada hacia América del Norte, el gobierno mexicano intentó mantener la actitud de una política exterior independiente de la euforia guerrera post 9/11 e incluso distante de la segunda invasión militar en contra de Irak.

Pilar ideológico del viejo régimen, el “nacionalismo revolucionario” fue, sobre todo un eficiente manejo de los símbolos políticos del momento que sirvió para disimular la creciente americanizaciónde amplios segmentos de la propia sociedad, así como los negocios que nuestras élites hacían con sus contrapartes al norte del Río Bravo.

El caso del presidente Luis Echeverría es uno de los más claros en este sentido. Al mismo tiempo que intentaba convertirse en líder mundial del tercermundismo y mantenía algunas posiciones de izquierda al interior del país, pagaba millonarios lobbies en Washington D.C. y mantenía sus añejas relaciones con las agenciasdeinteligencia estadounidenses

Es cierto que la asimetría entre ambas naciones deja muy poco margen para la ingenuidad. Por el tamaño de sus economías, la extensión de sus territorios, los niveles de desarrollo de sus sociedades y, sobre todo, por la abismal diferencia entre la fuerza bruta de ambos estados, resulta complicado suponer una relación equilibrada. Mucho menos en los tiempos de Donald Trump.

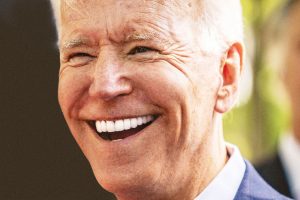

Ante un personaje que antepone el hígado y ego a cualquier razón o interés verdaderamente nacional, no es mucho lo que el gobierno mexicano podría hacer para detener al señor de los twits envenenados. Mucho menos cuando el Trump lleva años alentando el odio contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad estadounidense, los inmigrantes de origen mexicano. Son los “bad hombres”, los “violadores” y “criminales” contra quienes ha levantado un enorme muro de prejuicios y racismo que le han comprado los grupos más primitivos de su propia sociedad.

Sin embargo, la doctrina del “amor y paz” del presidente mexicano y la completa subordinación de la política migratoria mexicana a la lógica electoral de la Casa Blanca parece una apuesta demasiado alta para cualquier gobierno. Incluso para la 4T.