César Romero

Mirar hacia el futuro desde el espejo retrovisor no parecería la mejor idea y, sin embargo, es lo que ambos países decidimos hacer.

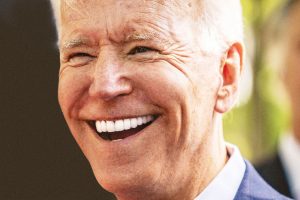

Estados Unidos, alguna vez ejemplo mundial por su pragmatismo extremo, se ha convertido en campo de batalla de una polarización ideológica extrema en la que ya suenan los tambores de una nueva “guerra civil”.

México, donde a un diagnóstico correcto, identificar a la corrupción y a la brutal desigualdad económica como grandes males nacionales, se pretende curar con la añeja receta de un estatismo con altas dosis del populismo extraído de una historia nacional de caciques y caudillos.

En ese contexto, el atropellado despegue de la tercena década del siglo XXI, la relación binacional está marcada por las más añejas narrativas de nuestro pasado común: la mexicana, como un país en el que imperan el caos y la violencia criminal y la estadounidense, como una nación envenenada por la codicia extrema y el racismo.

Con economías cada día más integradas y la migración como el principal desafío compartido, la miopía endémica sigue siendo un rasgo central de la manera con el que desde las capitales de ambos países se confrontan con la realidad. Desde la CdMx, particularmente Palacio Nacional, al ver a las remesas, principal fuente de divisas de la economía mexicana, como una especie de logro a presumir y desde Washington D.C., sobre todo el micro universo que comienza en la Casa Blanca y termina en el Capitolio, al ver a México como una simple fuente de suministro de energía: mano de obra y/o petróleo.

En el papel –el mismo que, en su respectivo momento firmaron Carlos Salinas de Gortari-George Bush y Andrés Manuel López Obrador-Donald Trump–, ambos países pertenecen al selecto club de América del Norte. En los hechos son ejemplo mundial de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: un régimen que se dice progresista que usa su aparato militar como un muro contra multitudinarias caravanas de migrantes que vienen del sur y un perverso intercambio fronterizo de toneladas de drogas ilícitas por armas de fuego cuyo resultado común crecientes ríos de sangre y cadáveres.

Afortunadamente la relación entre ambas naciones va bastante más allá de la política y el dinero. Más de tres decenas de millones de personas de origen mexicano son el corazón de la identidad Latina, determinada por la demografía a convertirse muy pronto en una tercera parte de la sociedad estadounidense. En sentido inverso, a pesar de su actual condición como democracia devaluada, no tengo duda sobre el gran valor que ha tenido para nuestro país la influencia de modelo Americano.

Con todo y su rosario de viejos y nuevos problemas, Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial. México, a pesar de sus políticos y su burguesía casi siempre parasitaria, es una nación bastante joven y con raíces culturales milenarias. Condenados por la geografía a la vecindad, sigue siendo mucho lo que ambos países podemos compartir y aprovechar.

Es muy probable que los tambores bélicos al interior de cada país terminen por callarse. Después de todo, ni Estados Unidos va realmente hacia una nueva Guerra Civil (aunque ciertamente así parece), ni el sur de la región norteamericana vive realmente una nueva Revolución Mexicana (a pesar de la violencia y descomposición social). Formalmente la relación binacional sigue siendo buena –hasta un Mundial de fútbol/soccer compartiremos pronto. Con un poco de suerte, tendremos la capacidad de ver el futuro hacia adelante.